МЕЙЕР (Майер) Эмиль Адольфович (Emil Meyer) (15 сентября 1870, Гамельн, Германия – 1943, в месте ссылки), ботаник, ландшафтный архитектор, профессор.

МЕЙЕР (Майер) Эмиль Адольфович (Emil Meyer) (15 сентября 1870, Гамельн, Германия – 1943, в месте ссылки), ботаник, ландшафтный архитектор, профессор.

Родился в немецком городке Гамельн (Hameln) в тогдашней провинции Ганновер. Лютеранин. Окончил реальное училище в родном городе. Затем поступил в Королевский помологический институт в Проскау (б. Пруссия; сейчас Прушкув, Польша). После его окончания в 1889 поступил в Технический институт в Карлсруэ, где слушал лекции по физиологии растений у проф. ботаники Леопольда Юста (Leopold Just, 1841-91). После окончания учебы и прохождения практики в Ботаническом саду в Гамбурге отправился в 1895 в Россию.

В 1895-1900 – главный садовник Ботанического сада Императорского Московского университета. С 1900 по 1903 был главным садовником при губернаторе Москвы. Многие лесные насаждения города обязаны ему своим существованием (напр., территория Театральной площади); автор проектов реконструкции городских парков Сокольники и Петровский в Москве.

В 1903-19 – главный садовник и преподаватель садоводства Московского сельскохозяйственного института (б. Петровская сельскохозяйственная академия, сейчас Российский государственный аграрный университет – МСХА им. К.А. Тимирязева). По поручению института совершал научные поездки по России, а также в Германию, Францию, Голландию и Англию.

С 1910 по 1914 был вице-президентом Императорского российского общества садоводства.

За вклад в развитие российского лесного хозяйства был удостоен пожизненно звания члена-корреспондента Московского лесного общества. В 1910 при Московском сельскохозяйственном институте в Петровско-Разумовском распланировал сквер, в котором был установлен памятник первому председателю Московского лесного общества проф. М.К. Турскому.

На протяжении многих лет являлся членом Немецкого дендрологического общества (Deutsche Dendrologische Gesellschaft); пользовался высокой репутацией и особой любовью у президента общества, графа д-ра Фрица Курта Александра фон Шверина (Dr. Fritz (Friedrich) Kurt Alexander Graf von Schwerin, 1856-1934). Внес большой вклад по внедрению российских сортов фруктовых деревьев и восточноазиатских древесных насаждений в Германии (бывшая Рейнская провинция) и Северной Америке.

В 1915 был приглашен пермским меценатом Н.В. Мешковым для проектирования перед зданием будущего Пермского государственного университета «народного сада», который должен был «служить жителям города Перми приятным местом прогулок и отдыха на чистом воздухе»; автор «Проекта устройства народного сада в г. Перми» (М., 1916). В том же году по поручению Костромской городской управы разработал «Проект устройства общественного сада при памятнике 300-летия царствования Дома Романовых в Костроме» (М., 1916). Этой работе предшествовал его визит в Кострому 13 мая 1915 по приглашению городского головы В.А. Шевалдышева.

В 1918, когда в Москве сложилось тяжелое положение с продовольствием, взяв годичный отпуск по состоянию здоровья, переехал с семьей на Волгу и поселился в немецкой колонии Бейдек. Вскоре по приезде как специалист был мобилизован новой властью для работы в отделах сельского хозяйства (возглавлял отдел садоводства) и народного просвещения Облисполкома Трудовой коммуны Области немцев Поволжья. В свободное время изучал флору и фауну немецкого Поволжья, читал лекции по садоводству и естествознанию на учебных курсах, которые проводились в Немобласти. Результатом его исследовательской работы стала книга „Bäume und Sträucher unserer deutschen Wolgakolonien“ («Деревья и кустарники в Области Немцев Поволжья», Покровск, 1923).

В 1918, когда в Москве сложилось тяжелое положение с продовольствием, взяв годичный отпуск по состоянию здоровья, переехал с семьей на Волгу и поселился в немецкой колонии Бейдек. Вскоре по приезде как специалист был мобилизован новой властью для работы в отделах сельского хозяйства (возглавлял отдел садоводства) и народного просвещения Облисполкома Трудовой коммуны Области немцев Поволжья. В свободное время изучал флору и фауну немецкого Поволжья, читал лекции по садоводству и естествознанию на учебных курсах, которые проводились в Немобласти. Результатом его исследовательской работы стала книга „Bäume und Sträucher unserer deutschen Wolgakolonien“ («Деревья и кустарники в Области Немцев Поволжья», Покровск, 1923).

В конце 1921 вернулся в Москву, где был назначен главным экспертом Центрального управления землеустройства (ЦУЗ) Наркомата земледелия. Даже уехав в Москву, не терял связь с Поволжьем. Во время голода в Поволжье в 1921-22 в знак благодарности за ввезенные им в Северную Америку российские сорта фруктовых деревьев, получил поддержку от Министерства сельского хозяйства США через Американскую администрацию помощи (АРА). Летом 1923 в качестве представителя Наркомзема ездил за границу для закупки и безвозмездного получения семян, предназначенных для районов, пострадавших от голода. Благодаря его участию на Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставке, проходившей в Москве в 1923, в павильоне Немкоммуны была устроена немецкая крестьянская усадьба.1)

В 1923 стал проректором и профессором Центрального немецкого педагогического техникума. На этой должности оставался до перевода учебного учреждения в Ленинград летом 1925. Затем работал ботаником в Научном химико-фармацевтическом институте Научно-технического отдела ВСНХ СССР, занимался изучением лекарственных растений.

Летом 1924 по поручению народного комиссариата просвещения АССР Немцев Поволжья занимался изучением флоры Немреспублики. Во время экспедиции открыл новые растения, собрал богатый материал, на основе которого составил гербарий из 338 видов растений немецкого Поволжья, переданный позже на хранение в Центральный музей АССР Немцев Поволжья.

В 1925 в селе Штефан создал биолого-ботанический сад, который описал в работе „Mein biologisch-botanischer Garten in Stephan“ („Unsere Wirtschaft“, 1926, №№ 6-9). При закладке сада осенью 1925 в нём было высажено 80 видов иноземных деревьев и кустарников, принадлежащих к 23 семействам, и 32 вида многолетников, принадлежащих к 14 семействам. Кроме того, было посажено 85 видов местных деревьев и кустарников, принадлежащих к 28 семействам.

С ноября 1926 по 1 октября 1927 работал в Центральном музее Республики немцев Поволжья (сейчас Энгельсский краеведческий музей), став первым заведующим естественно-исторического отдела музея. Положил начало комплектованию естественно-научной коллекции музея, первым начал сбор экспонатов по палеонтологии.

В 1927 по заданию наркомата земледелия АССР НП организовал опытно-огородное семенное хозяйство (Госсемхоз) в с. Штефан. Будучи директором Госсемхоза добился серьезных успехов в овощном семеноводстве и создании новых сортов овощей. Госсемхоз носил имя проф. Мейера.

В период проживания в с. Штефан одновременно работал учителем ботаники в Штефанской неполной средней школе, в которой с 1930 художник Я.Я. Вебер преподавал черчение. В период совместной работы в школе между Мейером и Вебером завязались тесные контакты, которые они поддерживали вплоть до ареста Мейера в 1937. После ареста Я.Я. Вебера 15 марта 1938 ему была поставлена в вину близкая связь с «б/профессором – директором – фашистским агентом, Штефанского госсемхоза Мейер».

Арестован 26 июля 1937 по обвинению по ст. 58 п. 11 УК РСФСР в проведении «контрреволюционной организационной деятельности». На момент ареста проживал в с. Штефан, где работал директором Госсемхоза. 10 февраля 1938 Особым совещанием при НКВД СССР было принято постановление о его выселении в Казахскую ССР.

Дальнейшая судьба проф. Э.А. Мейера требует ещё дополнительного изучения, но, во всяком случае, нам известно, что он умер, находясь в ссылке, в 1943.

В Бундесархиве в фонде Немецкого зарубежного института (Deutsches Ausland-Institut) хранится письмо Альфреда Штекеве (Alfred Steckeweh), двоюродного брата Э.А. Мейера, датированное 21.11.1940 и адресованное проф. Цейсу (Hans Zeiss, 1888-1949), в котором он помимо прочего цитирует полученное от проф. Э.А. Мейера письмо от 15.09.1940. В нём проф. Мейер сообщает о том, что он уже 3 года находится в Сибири („Herzliche Grüsse … aus Sibirien, wo ich mich seit 3 Jahren aufhalte.“).

В тоже время, по сведениям, сообщенным в 1988 г. в НИПЦ «Мемориал» (Москва) Н.Б. Беликовой, внучкой Э. Майера, проф. Майер «провел год в Энгельсской тюрьме … затем выехал на место ссылки в дер. Алексеевка2) (Сев. Казахстан). В 1943 г. в дер. Вревская под Чимкентом3) Э.А. Мейер умер от истощения».

Автор многочисленных работ по дендрологии, садоводству и естествознанию, опубликованных в России и Германии. С 1920-х активно сотрудничал с поволжско-немецкой прессой, в частности, с газетой „Bauern-Zeitung“, основанной в 1921 в Марксштадте, и позже преобразованной в журнал „Unsere Wirtschaft“ (1922-27).

Жена: Инна Ивановна Мейер (дев. фам. н/св.) (1877-1940), православная; похоронена на Новодевичьем кладбище в Москве.

Дети:

1) Маргарет (Margarete), в 1920 вышла замуж за некоего Франка из села Денгоф, где 14 января 1921 была жестоко убита вместе со своим годовалым ребенком.

2) Евгения, род. 28 июля 1902; крещ. 2 августа 1902, Владимирская церковь в с. Большие Мытищи Московского у. Московской губ.; восприемники: титулярный советник Иван Александрович Маурин и потомственная почетная гражданка София Оттовна Шпиц; крещ. совершил священник Иван Иванович Воскресенский с причтом.

3) Екатерина (1908-1996), в замужестве Стефанович, похоронена на Новодевичьем кладбище в Москве.

её дети:

1) Татьяна (1936-1937), похоронена на Новодевичьем кладбище в Москве.

4) дочь (н/св.)

Список работ Э.А. Мейера:

- Проект устройства народного сада в г. Перми. – М., 1916. – 16 с.

- Проект устройства общественного сада при памятнике 300-летию царствования дома Романовых в г. Костроме. – М., 1916. – 8 с.

- Naturbilder aus unseren deutschen Wolgakolonien. // Bauern-Zeitung, Marxstadt, 1921, Nrr. 7, 8.

- Im Kampf gegen die Hungersnot. // Meldeblatt, Balzer, 1921, Nr. 3.

- Der Obstbau unserer Bergseite. // Meldeblatt, Balzer, 1921, Nr. 14.

- Naturbilder der Bergseite unserer deutschen Wolgakolonien. // Meldeblatt, Balzer, 1921, Nrr. 19, 20, 21.

- Ziegenzucht. // Unsere Wirtschaft, 1922, Nr. 1, S. 24-25.

- Die Zieselmäuse (Susliki). // Unsere Wirtschaft, 1922, Nr. 7, S. 214-216.

- Wildwachsende Ölpflanzen unserer deutschen Wolgakolonien. // Unsere Wirtschaft, 1922, Nr. 15, S. 474-475.

- Pflanzenschutz. // Unsere Wirtschaft, 1922, Nr. 15, S. 476.

- Die amerikanische Flaum-Esche als zukünftiger Waldbaum Ost-Europas. // Unsere Wirtschaft, 1922, Nr. 16, S. 519-520.

- Die Seifenwurzeln in unseren deutschen Wolgakolonien. // Unsere Wirtschaft, 1922, Nr. 17, S. 548-549.

- Die züchterische Verbesserung unserer Nutzpflanzen. // Unsere Wirtschaft, 1922, Nr. 18, S. 572-576.

- Über die Abstammung und Heimat unserer 4 Hauptbrotfrüchte. // Unsere Wirtschaft, 1922, Nr. 18, S. 580-585.

- Die Bäume und Sträucher unserer deutschen Wolgakolonien. – Pokrowsk: Verlag der Zeitschrift „Unsere Wirtschaft“, 1923. – 85 с.

- Beiträge zur Geschichte von Sarepta. // Beiträge zur Heimatkunde des deutschen Wolgagebiets. – Pokrowsk (Kosakenstadt): Verlag von der Abteilung für Volksbildung des Gebiets der Wolgadeutschen, 1923, S. 29-33.

- Unser Ackerboden. (Наша земледельческая почва.) // Unsere Wirtschaft, 1923, Nr. 1, S. 17-20.

- Über die Fülle des Sonnenlichts in unserem Gebiete. (О изобилии солнечного света в нашей Области.) // Unsere Wirtschaft, 1923, Nr. 2, S. 44-46.

- Zur Allrussischen landwirtschaftlichen Ausstellung. (К Всероссийской сел.-хоз. выставке.) // Unsere Wirtschaft, 1923, Nr. 2, S. 56-57.

- Die Beteiligung unseres Gebiets an der Allrussischen landw. Ausstellung in Moskau 1923. (Участие нашей Области на Всеросс. сел.-хоз. выставке.) // Unsere Wirtschaft, 1923, Nr. 3, S. 88-90.

- Eine Naturgeschichte des Bandwurms. (Естественная история солитера.) // Unsere Wirtschaft, 1923, Nr. 5, S. 139-143.

- Das Leben der Bienen. (Жизнь пчел.) // Unsere Wirtschaft, 1923, Nr. 7, S. 200-203; Nr. 8, S. 232-235.

- Sonnenkraftmaschinen. (Солнечные моторы.) // Unsere Wirtschaft, 1923, Nr. 9, S. 266-267.

- Die Obstmade. (Плодожорка.) // Unsere Wirtschaft, 1923, Nr. 9, S. 278-279.

- Der rote Anis. (Анис алый.) // Unsere Wirtschaft, 1923, Nr. 10, S. 311-313.

- Die Tschugunka. (Чугунка.) // Unsere Wirtschaft, 1923, Nr. 10, S. 313-314.

- Die Blaurake und der Bienenkresser. (Сизоворонка и золотистая щурка.) // Unsere Wirtschaft, 1923, Nr. 10, Beilage: Naturbilder aus unserem Gebiet, S. 2-4.

- Unsere Wolga-Heringe. (Наши волжские селедки.) // Unsere Wirtschaft, 1923, Nr. 10, Beilage: Naturbilder..., S. 4; Nr. 11, Beilage: Naturbild..., S. 5-6.

- Der Wiedehopf. (Удод или пошатуйка.) // Unsere Wirtschaft, 1923, Nr. 11, Beilage: Naturbilder..., S. 7-8.

- Zwei nützliche Tiere unserer Heimat. (Два полезных животных нашей родины.) // Unsere Wirtschaft, 1923, Nr. 12, Beilage: Naturbilder..., S. 9-10.

- Unsere Langbeine. (Наши комары.) // Unsere Wirtschaft, 1923, Nr. 13-14, Beilage: Naturbilder..., S. 13-14.

- Botanisches von der Wolga. // Der Wolgadeutsche, Berlin, 1923, Nr. 10, S. 1.

- Das Wüstenkammgras. (Zur Kultivierung des Futtermittels Shitnjak in unseren Kolonien.) // Der Wolgadeutsche, Berlin, 1923, Nr. 11, 1. Beilage, S. 2.

- Apfelbäume „hüben und drüben“. // Der Wolgadeutsche, Berlin, 1923, Nr. 12, 1. Beilage, S. 2.

- Unsere Wälder an der Wolga. // Der Wolgadeutsche, Berlin, 1923, Nr. 13, S. 1-2.

- Unsere Obstsorten. (Наши плодовые сорта.) // Unsere Wirtschaft, 1924, Nr. 1, S. 15-17; Nr. 2, S. 54-57; Nr. 3, S. 84-87; Nr. 4, S. 114-117; Nr. 7, S. 194-199.

- Ein radikales Mittel gegen Hasenfraß. (Радикальная мера борьбы с зайцами.) // Unsere Wirtschaft, 1924, Nr. 1, S. 18.

- Die Saiga-Antilope. // Unsere Wirtschaft, 1924, Nr. 1, Beilage: Naturbilder..., S. 1-3.

- Über Obstbau, insbesondere über unsere Sorte Anis. (О садоводстве, в частности о нашем сорте анис.) // Unsere Wirtschaft, 1925, Nr. 1, S. 17-19.

- Unsere einheimische Schildkröte. // Unsere Wirtschaft, 1925, Nr. 1, Beilage: Naturbilder..., S. 3-4; Nr. 2, Beilage: Naturbilder..., S. 5-6.

- Unser Gebiet in der Eiszeit. // Unsere Wirtschaft, 1925, Beilage: Nr. 3, Naturbilder..., S. 9-10; Nr. 4, Beilage: Naturbilder..., S. 13; Nr. 5, Beilage: Naturbilder..., S. 17-19; Nr. 6, Beilage: Naturbilder..., S. 21-22.

- Der Mistkäfer und seine Rolle in der Religion. // Unsere Wirtschaft, 1925, Nr. 5, S. 137-139; Nr. 6, S. 169-170.

- Unsere Krebse. // Unsere Wirtschaft, 1925, Beilage: Nr. 6, Naturbilder..., S. 22-24.

- Die Erhöhung der Ernteerträge durch Reizmittel. // Unsere Wirtschaft, 1925, Nr. 7, S. 211-212.

- Die Primel. // Unsere Wirtschaft, 1925, Nr. 7, Beilage: Naturbilder..., S. 25-27.

- Die Tulpe. // Unsere Wirtschaft, 1925, Nr. 8, Beilage: Naturbilder..., S. 29-30; Nr. 9, Beilage: Naturbilder..., S. 33-34; Nr. 10, Beilage: Naturbilder..., S. 37-38.

- Die Kuhschelle. // Unsere Wirtschaft, 1925, Nr. 10, Beilage: Naturbilder..., S. 38-40.

- Unsere Flockenblumen und ihre Ameisenschutzwache. // Unsere Wirtschaft, 1925, Nr. 11, Beilage: Naturbilder..., S. 41-43.

- Unsere Wassernuß. // Unsere Wirtschaft, 1925, Nr. 12, Beilage: Naturbilder..., S. 45-46.

- Unsere einheimische Kompaßpflanze. // Unsere Wirtschaft, 1925, Nr. 13, Beilage: Naturbilder..., S. 49-50.

- Der Thymian. // Unsere Wirtschaft, 1925, Nr. 13, Beilage: Naturbilder..., S. 50-51.

- Das Johanniskraut im Aberglauben und als Heilpflanze. // Unsere Wirtschaft, 1925, Nr. 13, Beilage: Naturbilder..., S. 52; Nr. 14, Beilage: Naturbilder..., S. 53.

- Der Diptam. // Unsere Wirtschaft, 1925, Nr. 14, Beilage: Naturbilder..., S. 55.

- Die Osterluzei. // Unsere Wirtschaft, 1925, Nr. 14, Beilage: Naturbilder..., S. 56; Nr. 15, Beilage: Naturbilder..., S. 57-58.

- Der Sarepta-Senf. // Unsere Wirtschaft, 1925, Nr. 15, S. 465-466.

- Das Tausendgüldenkraut. // Unsere Wirtschaft, 1925, Nr. 16, Beilage: Naturbilder..., S. 61-62.

- Das Veilchen. // Unsere Wirtschaft, 1925, Nr. 16, Beilage: Naturbilder..., S. 64; Nr. 17, Beilage: Naturbilder..., S. 65-67.

- Das Bilsenkraut. // Unsere Wirtschaft, 1925, Nr. 20, Beilage: Naturbilder..., S. 79-80.

- Die Bodenmüdigkeit der Obstgarten. // Unsere Wirtschaft, 1925, Nr. 21, S. 658-659.

- Der Baldrian. // Unsere Wirtschaft, 1925, Nr. 21, Beilage: Naturbilder..., S. 83-84.

- Die Zaunrübe. // Unsere Wirtschaft, 1925, Nr. 22, Beilage: Naturbilder..., S. 85-86.

- Der Odermennig. // Unsere Wirtschaft, 1925, Nr. 22, Beilage: Naturbilder..., S. 87.

- Die Mannstreu. // Unsere Wirtschaft, 1925, Nr. 22, Beilage: Naturbilder..., S. 87-88.

- Der Steinklee. // Unsere Wirtschaft, 1925, Nr. 23, Beilage: Naturbilder..., S. 89-90.

- Der Alant. // Unsere Wirtschaft, 1925, Nr. 23, Beilage: Naturbilder..., S. 90-91.

- Die Wegwarte. // Unsere Wirtschaft, 1925, Nr. 23, Beilage: Naturbilder..., S. 91-92.

- Die Entstehung des Ackerbodens. – Moskau: Verlag der Zeitschrift „Die Arbeit“, 1925. – ? с.

- Mein biologisch-botanischer Garten in Stephan (Мейер Э. Мой биолого-ботанический сад в селе Штефан). // Unsere Wirtschaft, 1926, Nr. 6, S. 84-86; Nr. 7, S. 102-104; Nr. 8, S. 118-120; Nr. 9, S. 134-136.

- Die Wichtigkeit der Phänologie // Unsere Wirtschaft, 1926, Nr. 13, S. 199.

- Unsere wichtigsten einheimischen Arzneipflanzen. // Unsere Wirtschaft, 1926, Nr. 21, S. 327-330; Nr. 22, S. 348-350.

- Die chinesische Kuherbse oder Langbohne // Unsere Wirtschaft, 1926, Nr. 32, S. 513.

- Der Rhabarber als Gemüse- und Arzneipflanze // Unsere Wirtschaft, 1926, Nr. 33, S. 528-529.

- Der Komfrey, eine Futterpflanze // Unsere Wirtschaft, 1926, Nr. 34, S. 545.

- Unsere Wegeriche // Unsere Wirtschaft, 1926, Nr. 34, S. 551-552.

- Das große Wollkraut oder die Königskerze // Unsere Wirtschaft, 1926, Nr. 39, S. 622-623.

- Der Braunschweiger Weißkohl // Unsere Wirtschaft, 1926, Nr. 39, S. 624-625.

- Die Spitzkletten // Unsere Wirtschaft, 1926, Nr. 39, S. 631-632.

- Der Maulbeerbaum in unserem Gebiete und der Seidenbau. Rückblick und Aussichten auf Wiedereinführung. // Unsere Wirtschaft, 1926, Nr. 40, S. 637-638; Nr. 41, S. 652-654.

- Der Käseklee oder blaue Steinklee und seine Verwendung für grünen Kräuterkäse. // Unsere Wirtschaft, 1926, Nr. 40, S. 642-643.

- Die mehrjährige Lupine // Unsere Wirtschaft, 1926, Nr. 41, S. 657-658.

- Die Zittauer Riesen-Küchenzwiebel // Unsere Wirtschaft, 1926, Nr. 43, S. 689-690.

- Die Kalifornische Hirse // Unsere Wirtschaft, 1926, Nr. 44, S. 706.

- Das kanadische Berufskraut // Unsere Wirtschaft, 1926, Nr. 45, S. 727-728.

- Der Anis. // Unsere Wirtschaft, 1926, Nr. 46, S. 738-739.

- Die echte oder wahre Kamille. // Unsere Wirtschaft, 1926, Nr. 47, S. 753-754.

- Die Pfefferminze. // Unsere Wirtschaft, 1926, Nr. 48, S. 767-769.

- Der Fingerhut // Unsere Wirtschaft, 1926, Nr. 49, S. 783-784.

- Unsere Maulbeerbäume // Unsere Wirtschaft, 1926, Nr. 50, S. 807-808.

- Funde von ausgestorbenen Riesentierresten im Kamenkaer Kanton. // Nachrichten, 1927, Nr. 277.

- Obstbau auf der freien Steppe. // Unsere Wirtschaft, 1927, Nr. 2, S. 27-29.

- Naturdenkmalpflege. // Unsere Wirtschaft, 1927, Nr. 4, S. 66.

- Der Rizinus- oder Wunderbaum. Von Professor E. Meyer und Provisor K. Kißner // Unsere Wirtschaft, 1927, Nr. 5, S. 85.

- Etwas über Volkspoesie. // Unsere Wirtschaft, 1927, Nr. 5, S. 100.

- Die knollige Sonnenblume oder Topinambur. // Unsere Wirtschaft, 1927, Nr. 7, S. 125; Nr. 8, S. 145.

- Die Eierfrucht. // Unsere Wirtschaft, 1927, Nr. 9, S. 166.

- Kulturhistorisches über das Sauerkraut. // Unsere Wirtschaft, 1927, Nr. 9, S. 179.

- Kulturhistorisches über die Kicher, ihre Bedeutung und Verwendung. // Unsere Wirtschaft, 1927, Nr. 10, S. 187-189.

- Über Errichtung einer Gartenbauschule in der Republik der Wolgadeutschen. // Unsere Wirtschaft, 1927, Nr. 11, S. 205-207; Nr. 12, S. 225-226.

- Der echte Ysop. // Unsere Wirtschaft, 1927, Nr. 13, S. 245.

- Die Samtmalve. // Unsere Wirtschaft, 1927, Nr. 14, S. 267.

- Die Deutsch-Dobrinkaer Meerestiere. // Unsere Wirtschaft, 1927, Nr. 18, S. 359.

- Die Galkaer Steinaxt. // Unsere Wirtschaft, 1927, Nr. 20, S. 399.

- Die Speckmäuse. // Unsere Wirtschaft, 1927, Nr. 27-28, S. 549.

- Die Galkaer Weinberge // Unsere Wirtschaft, 1927, Nr. 36, S. 675-677; Nr. 37, S. 693-694.

- Unsere Arzneipflanzen in der Wolgadeutschen Volkskunde. // Wolgadeutsches Schulblatt, 1927, Nrr. 11, 12, 1928, Nrr. 1, 2.

Александр Шпак (Средняя Ахтуба – Берлин)

______________

1) Помимо идеи создания типичной колонистской усадьбы в павильоне Немкоммуны на Всероссийской с.-х. и кустарно-промышленной выставке в Москве в 1923 г., а о том, что таковая действительно была создана, мы находи дополнительное подтверждение, напр., в книге Шесть лет национальной политики Советской власти и Наркомнац. 1917-1923 гг. (вместо отчета.) – М.: Издание отд. печати и информации НКН, 1924 (см. здесь), о большой заинтересованности и участии проф. Э. Мейера в работе по подготовке участия Немкоммуны во Всероссийской выставке свидетельствуют также опубликованные в журнале „Unsere Wirtschaft“ в №№ 2 и 3 за 1923 год статьи на эту тему, а именно, Zur Allrussischen landwirtschaftlichen Ausstellung (К Всероссийской сельскохозяйственной выставке) и Die Beteiligung unseres Gebiets an der Allrussischen landw. Ausstellung in Moskau 1923 (Участие нашей Области во Всероссийской сельскохозяйственной выставке в Москве в 1923 году). Были ли полностью воплощены в жизнь предложения Мейера по выставке, теперь трудно сказать. Но, как минимум, в этих публикациях мы имеем заслуживающий внимания и в наши дни готовый план экспозиции Немецкого Поволжья для любого краеведческого музея, расположенного в области традиционного исторического проживания поволжских немцев, или же отдела этнографического музея, посвященного немцам Поволжья.

2) дер. Алексеевка (Сев. Казахстан) – вероятно, это пос. Алексеевка в Зерендинском р-не Акмолинской обл. Казахстана. – Прим. А Шпак.

3) дер. Вревская под Чимкентом – вероятно, это пос. Вревский (сейчас пгт Алмазар) в Чиназском р-не Ташкентской обл. Узбекистана. – Прим. А. Шпак.

- 30 Jahre wissenschaftlicher Arbeit. (Zum 30-jährigen Jubiläum der wissenschaftlichen Tätigkeit des Prof. Emil Meyer in Rußland.) // Unsere Wirtschaft, 1925, № 24, Beilage: Naturbild aus unserem Gebiet, S. 93—94.

- Das Schaffen der Lebenden: Prof. Emil Meyer // Der Wolgadeutsche, 1923, Nr. 14, 1. Beilage, S. 3.

- Emil Meyer. // Unsere Wirtschaft, 1923, № 15-16, Beilage: Naturbild aus unserem Gebiet, S. 17-18.

- Wochenschrift „Der Wolgadeutsche“, Berlin, 1922, 1923.

- Zeitschrift „Unsere Wirtschaft“, Pokrowsk, 1922-1927.

- Zum 30-jährigen Gelehrten – Jubiläum des Botanikers Emil Meyer // Die Arbeit, Moskau, 1925, Nr. 22 (72), S. 2040-2041.

- Голицын А. Яков Вебер проповедовал гибель советской власти // Волга, 2022, № 9-10.

- Губергриц Р. Систематический указатель литературы о Немреспублике. 1917-1928 гг. / Сборник статей и материалов. Статистический. № 4. – Покровск: Госплан АССР Немцев Поволжья, 1929, с. 471-532.

- Митрофан Кузьмич Турский: Материалы к биобиблиографии. – М.: Изд-во РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева, 2011, с. 67.

- Раджабов А.К. 90 лет факультету садоводства и ландшафтной архитектуры РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева // Вестник овощевода, 1/2011, с. 51.

- Семенова И.В. Ботаники Эмиль Мейер и Эмиль Гуммель в отделе природы Центрального музея АССР НП в Покровске / Наследия и региональные исследования: Сб. науч. трудов. – Саратов: Изд-во Торгово-промышленной палаты Саратовской области, 2005, с. 119-141.

Архивы:

- Архив НИПЦ Мемориал. Ф. 1. Оп. 3. Д. 3188.

- BArch R 57/1151 (Deutsches Ausland-Institut).

- Emil Meyer. // Unsere Wirtschaft, 1923, № 15-16, Beilage: Naturbild aus unserem Gebiet, S. 17.

- Zum 30-jährigen Gelehrten – Jubiläum des Botanikers Emil Meyer // Die Arbeit, Moskau, 1925, Nr. 22 (72), S. 2040-2041.

- Семенное хозяйство огородных культур имени профессора Мейера в с. Штефан // Большевик, г. Энгельс, № 182 от 8 августа 1936 г., с. 3.

- Семенова И.В. Ботаники Эмиль Мейер и Эмиль Гуммель в отделе природы Центрального музея АССР НП в Покровске // Наследия и региональные исследования: Сб. науч. трудов. – Саратов: Изд-во Торгово-промышленной палаты Саратовской области, 2005, с. 119-141.

|

|

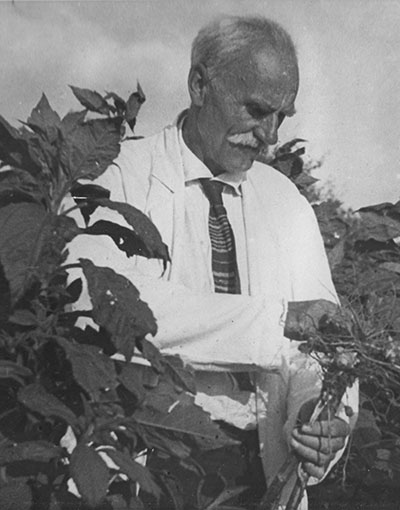

Проф. Э.А. Мейер на полях Госсемхоза в с. Штефан.

Фото ок. 1933 г.