БЕНИНГ Арвид Либорьевич (Arvid Liborius Behning) (7 февраля 1890, с. Усть-Кулалинка (Галка) Камышинского у. Саратовкой губ. – 6 августа 1943, Ташкент), зоолог, гидробиолог, пионер-исследователь гидробиологии крупных рек.

БЕНИНГ Арвид Либорьевич (Arvid Liborius Behning) (7 февраля 1890, с. Усть-Кулалинка (Галка) Камышинского у. Саратовкой губ. – 6 августа 1943, Ташкент), зоолог, гидробиолог, пионер-исследователь гидробиологии крупных рек.

Отец – Либориус Эдуард Герборд Бенинг, пастор Усть-Кулалинского прихода. Начальное образование Б. получил дома. В 1901 поступил во 2-й класс Саратовской 1-й мужской гимназии, которую окончил в 1908. Ко времени окончания гимназии Б. обладал солидной коллекцией насекомых, преимущественно бабочек, собранной им в районе нижней Волги. Позже научное значение этой коллекции было признано энтомологом В.В. Совинским. В том же году предпринял путешествие по Волге до Нижнего Новгорода и от Самары до Ташкента, оттуда обратно по Среднеазиатской железной дороге и Каспийскому морю, знакомясь по пути с разнообразным составом местного населения и природой Каспийской низменности, везде собирая коллекции.

Осенью 1908 поступил в Лейпцигский университет на естественно-историческое отделение философского факультета. Занимался главным образом у профессоров: зоологии К. Куна и Р. Вольтерека, ботаники В. Пфеффера и геологии Кредвера.

Во время обучения в университете дважды совершил научные поездки: первый раз в 1910 – работал в течение месяца на гидробиологической станции на оз. Лунц (Австрия), второй раз (осенью того же года) – ходил на рыболовном судне по Северному морю, изучая способы лова и главных представителей местной фауны.

В 1910 во время каникул продолжил работу по гидробиологии в лаборатории Волжской биологической станции. Это была первая в Европе речная биологическая станция, основанная в Саратове в 1900 г. по инициативе группы членов Саратовского общества естествоиспытателей во главе с доктором П.П. Подъяпольским.

12 июля 1911 на основании представленной диссертации, посвященной изучению листоногих ракообразных, и выдержанного устного экзамена по зоологии, ботанике и геологии, получил степень доктора философии.

Осенью 1911 принимал участие в гидробиологическом курсе, устроенном швейцарскими гидробиологами в Люцерне на Фирвальдштетском и нескольких других близь лежащих озерах. После этого в Лейпциге до марта 1912 занимался обработкой материалов (ракообразные) последних глубоководных экспедиций. Весной 1912 отправился в Данию, где в течение месяца работал под руководством д-ра Везенберг-Лунда на Датской гидробиологической станции. Затем через Швецию и Финляндию вернулся в Россию.

С 1 апреля 1912 по 1929 – заведующий Волжской биологической станцией в Саратове. Под руководством Б. начались работы по изучению притоков Волги. В течение шести летних месяцев было совершено около 50 экспедиций. Результаты исследований Б. начал публиковать под общим заголовком «Материалы по гидрофауне придаточных систем р. Волги». К 1917 были проведены исследования фауны рек Большой Иргиз, Еруслан, Ока, Самара, Кама. Исследования по Большому Иргизу были опубликованы в 1913, по Оке – в 1919 и 1921, по Еруслану – в 1921, по Самаре в 1926 и по Каме – в 1928. По составленным Б. отчётам можно проследить работу Волжской биологической станции за период с 1913 по 1929 годы. Позже Б. отмечал, что на Станции «протекли лучшие годы его жизни».

С 1 октября 1912 в течение года Б. исполнял воинскую повинность вольноопределяющимся.

Во время голода 1920–22 участвовал в организации помощи голодающим, являлся координатором работы Шведского Красного Креста и Национального лютеранского совета, занимавшихся доставкой продовольствия в Поволжье.

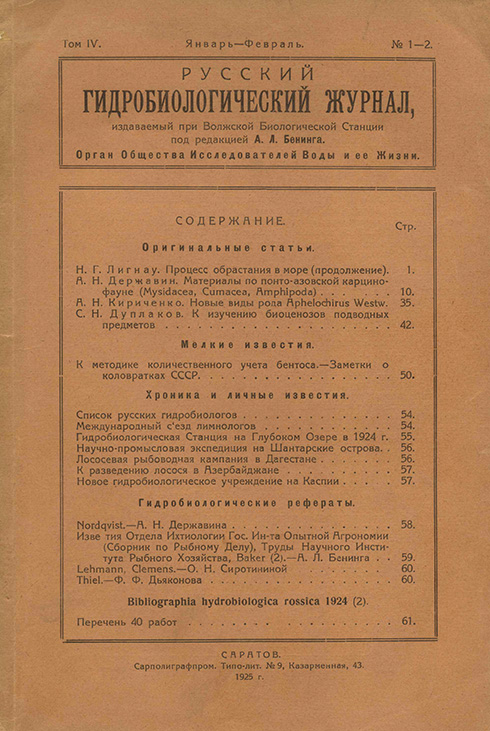

В 1921 Б. стал основателем и бессменным главным редактором научного издания «Русский гидробиологический журнал», издававшегося при Волжской биологической станции в Саратове в 1921-29. Журнал являлся печатным органом «Общества исследователей воды и её жизни», организованного в 1921 по инициативе проф. С.А. Зернова в Москве. Заслуга в издании журнала принадлежит Б. Мысль об издании журнала, как средства объединения исследований российских гидробиологов, возникла у него летом 1921. Он проделал большую работу по привлечению авторов, получению информации, по изысканию средств для издания и подготовил к печати первый номер журнала. Русский гидрологический журнал стал выходить с 7 декабря 1921. Его первый номер был датирован ноябрем-декабрем 1921. Это был один из авторитетнейших гидрологических журналов того времени. В первом номере журнала Б. была предпринята одна из первых попыток создания хронологической таблицы основных событий в гидробиологической науке. Поскольку публиковавшиеся в журнале научные статьи сопровождались подробными рефератами на немецком, французском и английском языках, о нём знали и за рубежом. Журнал издавался 9 лет. Всего вышло 8 томов по 12 номеров, объединенных в сдвоенные выпуски. Статьи для журнала писали выдающиеся ученые В.Н. Беклемишев, Л.С. Берг, Б.Е. Быховский, В.А. Водяницкий, А.Н. Державин, К.М. Дерюгин, В.И. Жадин, Л.А. Зенкевич, К.М. Книпович, М.М. Кожов, Г.В. Никольский, Е.Н. Павловский, К.И. Скрябин и мн. др. Русский гидробиологический журнал сыграл основополагающую роль в развитии отечественной гидробиологии.

В 1921 Б. организовал первую экспедицию в дельту Волги на баркасе «Рыбовод Врасский». В 1922 участвовал и руководил второй экспедицией Волжской биологической станции по изучению биологии Волги от истоков до дельты. В эту экспедицию на баркасе Станции «Натуралист» было пройдено ок. 4 тыс. км. В 1922 и 1923 выезжал в командировки в Германию и Данию. В 1928 посетил Гамбург, Берлин, Рим.

В 1924–29 – действительный член Южно-Волжского Краевого научно-исследовательского института Саратовского государственного университета (кафедры зоологии).

В 1926–29 – профессор, заведующий кафедрой зоологии Саратовского института сельского хозяйства и мелиорации; читал курсы общей зоологии и зоологии беспозвоночных.

Состоял членом Саратовского общества естествоиспытателей, в котором в 1927-28 являлся заместителем председателя.

Участник Всероссийской конференции научных обществ по изучению местного края (10-20 декабря 1921, Москва), на которой выступил с докладами «Объединение деятельности станций волжского бассейна» и «Об издании гидробиологического журнала и определителей пресноводных организмов». На конференции Б. был избран в Бюро по созыву съездов биологических станций. Участник Первого Всероссийского гидрологического съезда (7-14 мая 1924, Ленинград), на котором выступил с докладами «О деятельности Волжской биологической станции в Саратове», «О природной жизни реки Волги», «О международном съезде лимнологов, предположенном в 1925 г. в России» и «О Русском гидробиологическом журнале».

В 1929 переехал в Ленинград. Одной из причин переезда Б. в Ленинград, была причина семейного характера – потеря любимого сына, которую Б. переживал «как неизбывное горе». В Ленинграде Б. обрабатывал в Зоологическом институте различные коллекции по ракообразным. В 1929-31 – заведующий секцией пресных вод Ленинградского научно-исследовательского ихтиологического института (сейчас Санкт-Петербургский филиал ФГБНУ «ВНИРО» («ГосНИОРХ» им. Л.С. Берга»). В 1930 – профессор гидробиологии Ленинградского рыбохозяйственного техникума.

14 декабря 1930 Б. был арестован ПП ОГПУ в Ленинградском военном округе. На момент ареста проживал по адресу: г. Ленинград, ул. Чайковского, д. 40, кв. 27. 30 апреля 1931 постановлением коллегии ОГПУ был осужден к высшей мере наказания – расстрелу, с заменой на заключение в концлагере сроком на 10 лет «за участие в контрреволюционной группе и пересылку в Германию документов, характеризующих географию и экономику Нижне-Волжского края» (ст.ст. 58-4, 58-11 УК РСФСР). Постановлением коллегии ОГПУ от 12 октября 1931 во изменение прежнего постановления был выслан в Казахстан на оставшийся срок. В 1931 – писарь в управлении ОГПУ, затем лаборант-маляриолог Санитарной лаборатории в Акмолинском лагере жён изменников родины (АЛЖИР). Постановлением коллегии ОГПУ от 1 февраля 1932 досрочно освобожден с правом свободного проживания по СССР. Постановлением Президиума ЦИК СССР от 27 января 1937 судимость с Б. была снята, а 23 мая 1960 Саратовским областным судом дело было прекращено.

В 1932–33 в г. Аральске (Казахстан) занимался исследованием Аральского моря, результатом явились три работы по гидробиологии Аральского моря. Вернувшись в 1934 (возможно даже осенью 1933) в Ленинград, в звании старшего гидролога занимал должность заведующего Озерным отделом Государственного гидрологического института. Занимался организацией исследования озер. С мая 1934 – старший зоолог Зоологического института АН СССР. Занимался изучением биологии Каспийского моря.

В 1941, будучи в научной экспедиции на Кавказе, вновь арестован и осуждён. Умер в тюремном госпитале в Ташкенте 6 августа 1943.

Автор 120 научных работ, преимущественно по изучению жизни пресных вод СССР. Список научных работ Б. опубликован М.М. Левашовым в № 10 Бюллетеня Института биологии водохранилищ (Академия наук ССС, Москва–Ленинград, 1961, с. 59-63).

В 1924 выпустил монографию «К изучению придонной жизни реки Волги», с 54 рисунками в тексте, 16 таблицами и 11 картами (Саратов, Сарполиграфпром, 1924; тираж 400 экз.). Работа получила высокую оценку академика Л.С. Берга.

Основатель первого «Русского гидробиологического журнала» (тт. I-IX, Саратов, 1921-1930). Кроме того, под редакцией Б. выходили многие издания, как периодические, так и монографии. Главнейшие из них: «Работы Волжской биологической станции» (тт. V-XI, Саратов, 1914-1930); «Труды Севанской гидробиологической станции» (тт. V-VIII, 1938-1941); «Исследования озер СССР» (вып. 3-6, Ленинград, 1933-1934) и др.

В отделе Библиотеки Академии наук (БАН) при Зоологическом институте РАН в С.-Петербурге хранится 761 ед. хранения (204 тома) с владельческими признаками Б. (данные на 2021 г.). 594 публикации из 761 выявленных единиц представляют собой аллигаты конволютов. Библиотека Б. содержит издания 1778-1939 гг., среди которых преобладают западноевропейские работы. Больше всего изданий на немецком и английском языках. Книг и статей на русском языке всего 90.

Список работ (неполный) А.Л. Бенинга:

- Biologische Wolga-Station. // Internat. Revue d. ges. Hydrobiol. u. Hydrogr. Bd. III. Heft. 3-4. 1910.

- Hydrobiologischer Demonstration- und Exkursionkurs am Vierwaldstättersee // Zoologischer Anzeiger Leipzig. Bd. 38. 1911.

- Гидробиологический курс на Фирвальдштетском озере. // Биологический журнал. М., 1912, т. II, кн. 3-4, с. 189-194. Отдельный оттиск. М., 1912.

- Künstliche Sterletenzucht an der Wolga // Österreichische Fischerei-Zeitung, № 1, 1912.

- Artemia salina aus dem Astrachanischen Gouvernement in Russland // Zoologische Anzeiger Leipzig. Bd. 39, 1912. Рецензия в „Zentralblatt für Zoologie“, Bd. II. 258. 1913.

- Fischerei und Fischzucht in Russland. Nach N.A. Borodin. Österreichische Fischerei-Zeitung, № 6, 1912.

- Studien über die vergleichende Morphologie, sowie uber die Temporale und Lokalvariation der Phyllopodenextremitäten. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doctorwürde // Internat. Revue der gesamten Hydrobiologie und Hydrographie. Biologische Suppl. IV. Leipzig 1912. Рецензия в „Zentralblatt für Zoologie“, Bd. II. 256, 1913.

- Biologische Wolga-Station. // Internat. Revue d. ges. Hydrobiol. u Hydrogr. Bd. V, Heft. 1912.

- Hydrobiologische Demonstrations- und Exkursionskurs am Vierwaldstättersee // Arch. f. Hydrob. u Plankt. Bd. VII. 1912.

- (Gemeinsam mit R. Woltereck) Achte Mitteilung über die Hyperiden der Valdivia-Expedition, insbesondere über die Vibiliden. // Zoologischer Anzeiger Leipzig. Bd. 41. 1912.

- Die Biologische Wolga-Station // Annales de biologie lacustre, t. V. Bruxelles. 1912.

- O hodowli czeczugi. (Acipenser ruthenus, Sterlet). // Ocalnik Rybacki, № 7-8. 1912.

- О питании стерляди. // Работы Волжской биологической станции, т. IV, № 1, 1912.

- Заметка о зимнем планктоне реки Волги под Саратовом. (Совместно с В.А. Раушенбахом) // Работы Волжской биологической станции, Т. IV, вып. I, 1912, с. 3-56.

- Freilebendes Polypodium hydriforme Uss. in der Wolga bei Saratow // Zoologischer Anzeiger Leipzig. Bd. 41. 1913.

- Нахождение свободноплавающего полиподия в Волге под Саратовом. // Рыбопромышленная жизнь, 1912.

- Улов стерляди бимтралом Волжской биологической станции летом 1912 года. ibid. 1912, вып. 21-22.

- Die Vibiliden (Amphipoda, Hyperiidea) der Deutschen Südpolar-, Schwedischen Südpolar-, Albatross- und Michael Sars- Expeditionen // Zoologischer Anzeiger Leipzig. Bd. 41. 1913. S. 529-534.

- Über die Nahrung des Sterlets (Acipenser ruthenus) // Österreichische Fischerei-Zeitung, № 1, 1913.

- Отчет o деятельности Волжской биологической станции за 1912 год. // Работы Волжской биологической станции. 1913, Т. IV, № 2. Отдельный оттиск. Саратов, 1913, 8°, 89 стр. и 4 таблицы.

- Die Biologische Wolga-Station in Sommer 1912 // Internat. Revue d. ges. Hydrobiol. u Hydrogr. Leipzig. 1913. S. 581-583.

- Die systematische Zusammensetzung und geographische Verbreitung der Familie der Vibiliidae. // Zoologica. Stuttgart. Heft 67. 1913. S. 211-226.

- Crustaceen aus einem Altwasser der sudlichen Wolga. // Arch. f. Hydrob. u Plankt. VIII/2. 1913. S. 264-266.

- Limnosida frontosa G. O. Sars in der südlichen Wolga // Arch. f. Hydrob. u Plankt. VIII/3. 1913. S. 446-450.

- Материалы к познанию планктона дельты реки Волги (Ильмени, Бердик, Тугусеков, Б. Тугус, у Дачьего ерика, у Кизанского промысла, Шайтан и Рачий ерик и реки: Кизан, Бушма и Бертюль). СПб, 1913.

- Материалы по гидрофауне придаточных систем р. Волги. I. Материалы по гидрофауне р. Б. Иргиз. // Работы Волжской биологической станции. Саратов, 1913, т. IV. № 4-5, с. 1-50.

- Отчет о деятельности Волжской биологической станции за 1912 г. // Работы Волжской биологической станции, 1913, т. IV, № 2, с. 1-89.

- Отчет о деятельности Волжской биологической станции за 1913 г. // Работы Волжской биологической станции, 1914, т. V, № 1, с. 15-71.

- Отчет о деятельности Волжской биологической станции за 1914-1917 гг. // Работы Волжской биологической станции, 1919, т. V, № 3, с. 109-139.

- Отчет о деятельности Волжской биологической станции за 1918-1920 гг. // Работы Волжской биологической станции, 1921, т. V, № 4-5, с. 193-205.

- Отчет о деятельности Волжской биологической станции за 1921 г. // Работы Волжской биологической станции, 1922, т. VI, № 4, с. 201-214.

- Отчет о деятельности Волжской биологической станции за 1922 г. // Работы Волжской биологической станции, 1923, т. VI, № 5, с. 261-268.

- Отчет о деятельности Волжской биологической станции за 1923 г. // Работы Волжской биологической станции, 1924, т. VII, № 3, с. 73-83.

- К изучению природной жизни реки Волги. Монографии Волжской биологической станции, № 1. – Саратов, 1924. – 398 с.

- Двадцать пять лет существования Волжской биологической станции // Работы Волжской биологической станции, 1925, т. VIII, № 1-3, с. 3-54.

- Отчет о деятельности Волжской биологической станции за 1924 г. // Работы Волжской биологической станции, 1925, т. VIII, № 1-3, с. 175-185.

- Отчет о деятельности Волжской биологической станции за 1925 г. // Работы Волжской биологической станции, 1926, т. VIII, № 4-5, с. 269-282.

- Отчет о деятельности Волжской биологической станции за 1926 г. // Работы Волжской биологической станции, 1927, т. IX, № 3, с. 113-127.

- Отчет о деятельности Волжской биологической станции за 1927 г. // Работы Волжской биологической станции, 1928, т. IX, № 4-5, с. 163-176.

- Гидробиологический очерк Волги. // В статье «Волга», БСЭ, 1 изд., т. 12, с. 682-685.

- Das Leben der Wolga. Zugleich eine Einführung in die Fluss-Biologie. In: Die Binnengewässer, Bd. V. – Stuttgart: E. Schweizerbart, 1928, S. 1-162.

- Отчет о деятельности Волжской биологической станции за 1928 г. // Работы Волжской биологической станции, 1929, т. X, № 4, с. 163-180.

- Кладоцера Кавказа. Высокогорная биологическая станция Наркомпроса Грузинской ССР. Т. VII. – Тбилиси: Грузмедгиз, 1941. – 384 с.

Александр Шпак (Средняя Ахтуба – Берлин)

- Двадцать пять лет существования Волжской биологической станции // Сост. А.Л. Бенинг. – Саратов, 1925. – Отдельный оттиск из «Работ Волжской биологической станции», т. VIII, № 1-3, Саратов, 1925.

- Дунаева Ю.А., Гнездилов В.М. История российской гидробиологии в экслибрисе А.Л. Бенинга // Российский экслибрисный журнал. Вып. 23. – М., 2017, с. 31-39.

- Дунаева Ю.А. Личная библиотека Арвида Либорьевича Бенинга (1890-1943) как источник дополнительных сведений к биографии учёного // Историко-биологические исследования. – СПБ, 2022, т. 14, № 1, с. 110-121.

- Дунаева Ю.А., Пржиборо А.А. История российской пресноводной гидробиологии в материалах неизвестного фотографа В.М. Рылова (1889–1942) // Материалы XIIIнаучного семинара «Чтения памяти К.М. Дерюгина» (СПбГУ, кафедра ихтиологии и гидробиологии, 2.12.2011 г.). – СПБ, 2012, с. 15-32.

- Зинченко Т.Д. Бенинг (Bening) Арвид Либорьевич (1890-1943), зоолог, гидробиолог, пионер-исследователь гидробиологии крупных рек. (К 125-летию со дня рождения.) // Экологический сборник 5: Труды молодых ученых Поволжья. Международная научная конференция / Под ред. канд. биол. наук С.А. Сенатора, О.В. Мухортовой и проф. С.В. Саксонова. – Тольятти: ИЭВБ РАН, «Кассандра», 2015, с. VI-XIV.

- Зинченко Т.Д., Розенберг Г.С. Гидробиология 20-х годов 20-го века (ретрохроника). – Тольятти: РИО ИЭВБ РАН, 2022.

- Левашов М.М. Арвид Либорьевич Бенинг. 1890–1943. К семидесятилетию со дня рождения // Бюллетень Института биологии водохранилищ, № 8-9. – М. – Л., 1960, с. 91–94.

- Левашов М.М. Памяти выдающегося гидробиолога А.Л. Бенинга (1890-1943) // Деятели советской гидробиологии В.М. Рылов, Г.Ю. Верещагин, А.Л. Бенинг. Из истории гидробиологии в ХХ веке. / Под общей ред. проф. И.А. Киселева, проф. Б.Е. Райкова – М. – Л.: Изд. АН СССР, 1963, с. 76-86.

- Левашов М.М. Список научных работ А.Л. Бенинга // Бюллетень Института биологии водохранилищ, № 10. – М. – Л., 1961, с. 59-63.

- Пржиборо А.А., Дунаева Ю.А. Неизвестный архив фотоматериалов В.М. Рылова // Историко-биологические исследования. – СПБ, 2012, т. 4, № 1, с. 96-104, 4 стр. ил.

- Труды Саратовской ученой архивной комиссии. – Саратов, 1915, вып. 30, с. 293-295.

Архивы:

- Архивная справка УФСБ России по Саратовской области № 10/А/Ш-2 от 17.01.2024, составленная по материалам архивного прекращенного уголовного дела № ОФ-18707.

- Левашов М.М. Памяти выдающегося гидробиолога А.Л. Бенинга (1890-1943) // Деятели советской гидробиологии В.М. Рылов, Г.Ю. Верещагин, А.Л. Бенинг. Из истории гидробиологии в ХХ веке. / Под общей ред. проф. И.А. Киселева, проф. Б.Е. Райкова – М. – Л.: Изд. АН СССР, 1963, вкладыш после с. 80.

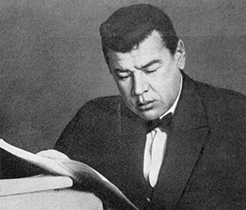

Арвид Либорьевич Бенинг в Зоологическом музее Академии наук СССР в 1925 г.

Фото из частного архива Ольги Михайловны Мартыновой (1900–1997).

Источник: Дунаева Ю.А. Личная библиотека Арвида Либорьевича Бенинга (1890-1943) как источник дополнительных сведений к биографии учёного // Историко-биологические исследования. – СПБ, 2022, т. 14, № 1, с. 111.

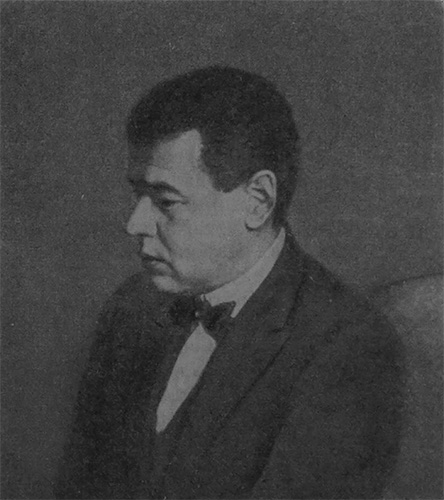

Арвид Либорьевич Бенинг (1890-1943).

Источник: Бюллетень Института биологии водохранилищ, № 8-9. – Москва–Ленинград, 1960, с. 91.

Научные сотрудники Волжской биологической станции. Саратов, 1925 г.

Стоят: Е.В. Шляпина, В.П. Радищев, М.М. Левашов, Н.Б. Медведева, Ф.Ф. Дьяконов.

Сидят: А.Н. Попова, В.В. Фофонов, А.Л. Бенинг, О.Н. Сиротинина, Н.В. Ермаков.

Источник: Двадцать пять лет существования Волжской биологической станции // Сост. А.Л. Бенинг. – Саратов, 1925, табл. VI. – Отдельный оттиск из «Работ Волжской биологической станции», т. VIII, № 1-3, Саратов, 1925.

Коллектив Волжской биологической станции и приезжие коллеги. Саратов, май 1925 г.

В центре – проф. Э.К. Мартини (Prof. Dr. Erich Martini). В первом ряду снизу второй слева – В.М. Рылов, справа от него – А.Л. Бенинг, справа от Бенинга – В.И. Жадин. Во втором ряду второй слева – М.М. Левашов, справа от него – В.П. Радищев. В том же ряду пятая справа – А.Н. Попова, справа от неё – Е.В. Шляпина, в том же ряду крайний справа – Н.В. Ермаков.

Источник: Пржиборо А.А., Дунаева Ю.А. Неизвестный архив фотоматериалов В.М. Рылова // Историко-биологические исследования. – СПБ, 2012, т. 4, № 1, Приложение 2, рис. 7.

Участники празднования 25-летия Волжской биологической станции. Саратов, 20 мая 1925 г.

Во втором ряду снизу второй слева – проф. Э.К. Мартини; четвёртый справа – С.А. Зернов; слева от него – В.И. Мейснер; крайний справа – В.М. Рылов. В третьем ряду снизу пятый слева – В.И. Жадин, седьмой слева – А.Л. Бенинг.

Источник: Пржиборо А.А., Дунаева Ю.А. Неизвестный архив фотоматериалов В.М. Рылова // Историко-биологические исследования. – СПБ, 2012, т. 4, № 1, Приложение, рис. 3.

Участники празднования 25-летия Волжской биологической станции. Саратов, май 1925 г.

Крайний слева – А.Л. Бенинг. За дальним краем стола в центре – А.Н. Попова, справа от неё – В.И. Жадин (?). Крайний справа, на переднем плане – проф. Э.К. Мартини.

Источник: Пржиборо А.А., Дунаева Ю.А. Неизвестный архив фотоматериалов В.М. Рылова // Историко-биологические исследования. – СПБ, 2012, т. 4, № 1, Приложение, рис. 6.

А.Л. Бенинг (Саратов (?), май 1925 г.)

Источник: Пржиборо А.А., Дунаева Ю.А. Неизвестный архив фотоматериалов В.М. Рылова // Историко-биологические исследования. – СПБ, 2012, т. 4, № 1, с. 103.

А.Л. Бенинг (справа). Саратов, вероятно, май 1925 г.

Источник: Дунаева Ю.А., Пржиборо А.А. История российской пресноводной гидробиологии в материалах неизвестного фотографа В.М. Рылова (1889–1942) // Материалы XIIIнаучного семинара «Чтения памяти К.М. Дерюгина» (СПбГУ, кафедра ихтиологии и гидробиологии, 2.12.2011 г.). – СПБ, 2012, Приложение 2, рис. 7.

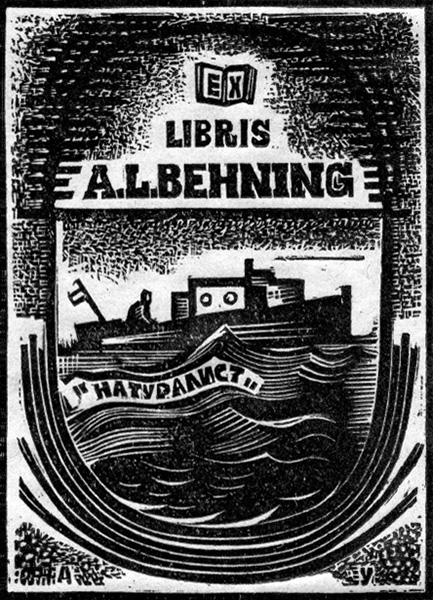

Гравированный экслибрис А.Л. Бенинга работы А.И. Усачёва.

Прообразом для стилизованного изображения судна на экслибрисе послужил реальный моторный баркас «Натуралист», принадлежавший Волжской биологической станции в Саратове. А.Л. Бенинг провёл на «Натуралисте» многие дни и даже месяцы, участвуя в волжских экспедициях.

Источник: Дунаева Ю.А. Личная библиотека Арвида Либорьевича Бенинга (1890-1943) как источник дополнительных сведений к биографии учёного // Историко-биологические исследования. – СПБ, 2022, т. 14, № 1, с. 114.

Русский гидробиологический журнал, издаваемый при Волжской Биологической Станции под редакцией А. Л. Бенинга. Орган Общества Исследователей Воды и ее Жизни. Том IV. № 1-2. Январь–Февраль. – Саратов: Сарполиграфпром. Типо-лит. № 9, Казарменная, 43. 1925 г.

Двадцать пять лет существования Волжской биологической станции // Сост. А. Л. Бенинг. – Саратов, 1925. – Отдельный оттиск из „Работ Волжской Биологической Станции“, т. VIII, № 1-3, Саратов, 1925 г.

Das Leben der Wolga. Zugleich eine Einführung in die Fluss-Biologie von Arvid Behning. In: Die Binnengewässer von Prof. Dr. August Thienemann †, Band V. – Stuttgart: E. Schweizerbart’sche Verlagsbuchhandlung (Erwin Nägele) [1928].

Бенинг А. Л. Кладоцера Кавказа. Высокогорная биологическая станция Наркомпроса Грузинской ССР. Т. VII. – Тбилиси: Грузмедгиз, 1941.